Syrie : témoignage de pigiste (trop ?) médiatisé

|

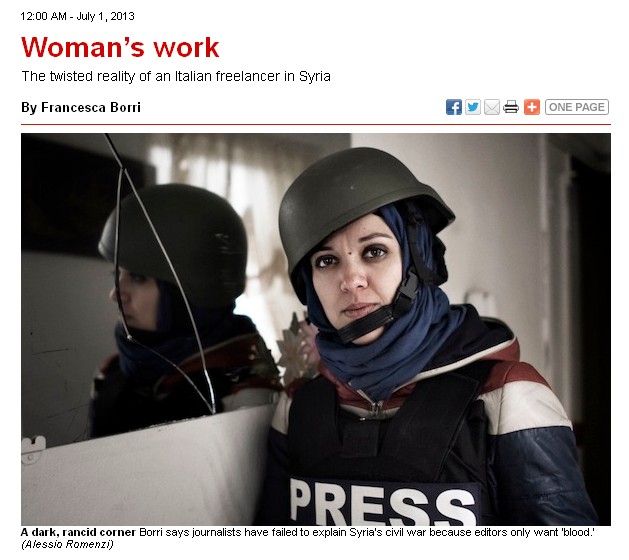

"Si tu trouvais une connexion, pourrais-tu tweeter ta captivité ?" C'est le mail reçu par Francesca Borri, journaliste indépendante italienne, de la part de l'un de ses rédacteurs en chef (qu'elle ne cite pas), le 6 avril 2013 après l'enlèvement de quatre journalistes en Syrie (une semaine plus tard, ils seront relâchés). Actuellement en Syrie en tant que reporter freelance elle écrit cela dans une lettre initialement publiée dans la Columbia Review of Journalism et traduite en français par BiblioObs. Cette missive a fait le tour du monde. Borri y relate ses difficultés de pigiste au cœur du conflit syrien et livre un éclairage saisissant sur la crise de la presse. |

Dans cette longue lettre écrite en anglais et à la première personne du singulier, Borri n'est évidemment pas à une anecdote près. Certaines surprennent moins que d'autres: le goût du sang, la fascination du pire dans la presse, cela ne relève pas de la nouveauté. Aussi, la surprise n'est malheureusement pas très grande lorsque la journaliste, qui fait "tout son possible pour expliquer, et pas seulement pour émouvoir", se voit répondre par son rédacteur en chef (encore) : "Qu’est-ce que c’est que ça? Six mille mots et personne ne meurt ?".

En revanche la précarité du métier, dans un endroit où les journalistes risquent leur vie tous les jours, apporte un éclairage nouveau sur la profondeur de la crise de la presse. "Mais que vous écriviez d’Alep ou de Gaza ou de Rome, les rédacteurs en chef ne voient pas la différence. Vous êtes payé pareil: 70$ par article. Même dans des endroits comme la Syrie, où la spéculation délirante fait tripler les prix. Donc, par exemple, dormir dans une base rebelle, sous les obus de mortier, sur un matelas posé à même le sol, avec cette eau jaune qui m’a donné la typhoïde, coûte 50$ par nuit; une voiture coûte 250$ par jour", témoigne Francesca Borri. Cette précarité accentue évidemment la concurrence et mine encore davantage le terrain: "Mais le secret sordide, c’est qu’au lieu d’être unis, nous (les journalistes) sommes nos propres pires ennemis; et la raison du papier payé 70$, ce n’est pas le manque d’argent, parce qu’il y a toujours de l’argent pour un papier sur les petites amies de Berlusconi. La vraie raison, c’est que quand vous demandez 100$, quelqu’un d’autre est prêt à le faire pour 70. C’est une compétition féroce. Comme Beatriz, qui aujourd’hui m’a indiqué une direction erronée pour pouvoir être la seule à couvrir une manifestation, tromperie qui m’a menée au milieu des snipers. Juste pour couvrir une manifestation, semblable à des centaines d’autres".

La presse n'est pas la seule cible de la journaliste. Elle insiste également sur un autre point : "Et puis, bien sûr, je suis une femme. Un soir, récemment, il y avait des tirs de mortier partout et j’étais assise dans un coin, avec la seule expression qu’on peut avoir sur le visage quand la mort risque de frapper d’une seconde à l’autre, et un autre reporter arrive, me regarde de la tête aux pieds, et me dit: : "Ce n’est pas un endroit pour une femme". Que pouvez-vous répondre à un type comme ça? Crétin, ce n’est un endroit pour personne".

Le 26 juillet dernier, et cela a été moins relayé dans la presse française, Francesca Borri jugeait bon d'écrire une seconde lettre, cette fois-ci publiée sur le site de The Guardian et intitulée "I want to talk about Syria, not just my role as a freelance journalist". Dans celle-ci, elle semble vouloir préciser ses propos et son intention, après avoir déclenché la polémique sur le net : "Quand j'ai dit que ce travail à Alep représentait ma seule opportunité professionnelle (mots qui d'ailleurs depuis m'ont été reprochés, m'accusant d'exploiter la souffrance des Syriens) je voulais dire que je voudrais être capable d'écrire sur autre chose – parce que les guerres avec des tanks et des missiles ne sont pas les seuls conflits dans le monde, simplement les plus visibles. Mais je devais aller en Syrie. Et pour une raison toute simple: parce que je sais ce qu'est la solitude, et je ne veux pas que d'autres personnes puissent se sentir seuls. C'est tout ". En conclusion, elle regrette également que personne ne lui ait demandé comment les Syriens avaient réagi à sa lettre. "Plus de 100 000 morts, a-t-elle entendu là-bas et ce qui se propage le plus sur Internet à propos de la Syrie est une lettre de journaliste".

L'an dernier, le cas d'une autre journaliste avait attiré l'attention sur les conditions de travail des pigistes en Syrie. En février 2012, Edith Bouvier, partie clandestinement à Homs, avait également lancé un signal de détresse. Dans une vidéo publiée sur Youtube, la journaliste-pigiste au Figaro, blessée à la jambe, appelait les autorités françaises à organiser son évacuation sanitaire. A son retour en France, Etienne Mougeotte, directeur du Figaro, avait promis d'embaucher la journaliste. Si l'opération semble avoir pris plus de temps que prévu, la principale intéressée assurait en octobre 2012, au micro de France Inter, qu'elle avait bel et bien été embauchée.

Par Robin Andraca

L'occasion de relire l'un de nos précédents articles sur le travail des journalistes en Syrie. Ainsi que tout notre dossier consacré à la guerre en Syrie.

Cet article est libre d’accès

En vous abonnant, vous contribuez

à une information sur les médias

indépendante et sans pub.

Déjà abonné.e ? Connectez-vousConnectez-vous